Les fractures chez le cheval

Les fractures chez le cheval constituent un véritable défi du fait du poids et de la taille de l’animal, mais aussi du fait de son tempérament.

Cet article présentera tout d’abord les formes les plus fréquentes de fractures chez le cheval ainsi que les causes favorisantes de celles-ci. Nous verrons ensuite toute l’importance du diagnostic, ainsi que de la prise en charge initiale de l’animal blessé qui conditionneront les résultats associés au traitement de la fracture.

![]()

Les différents types de fractures chez le cheval

Dans le squelette du cheval, on distingue :

- Les os courts : le carpe (= « genou »), le tarse (= jarret)…

- Les os plats comme la scapula

- Les os longs : humérus, radius…

Ces derniers se composent :

- D’une partie centrale appelée diaphyse, faite d’un os compact, d’une cavité médullaire (dans laquelle se trouve la moelle osseuse)

- De deux épiphyses, composées majoritairement d’un os spongieux et recouvertes de cartilage articulaire.

Les fractures que l’on retrouvera le plus souvent chez le cheval seront des fractures :

Il est important de bien les distinguer car leur prise en charge est un peu différente.

La fracture de fatigue

La fracture de fatigue résulte de l’exposition chronique de l’os à des micro-traumatismes répétés liés à des contraintes inhabituelles. Les micro-fractures engendrées dépendent de l’ampleur des contraintes ainsi que de la fréquence à laquelle elles sont appliquées sur l’os du cheval.

Ainsi, une fracture de fatigue chez le cheval n’est pas associée à un traumatisme mais bien souvent à un entrainement sportif intensif. Elles concernent notamment les galopeurs (chevaux de course). Elles sont généralement incomplètes et touchent le plus souvent les métatarsiens, la première phalange, le carpe, le radius, l’humérus ou le tibia du cheval.

Les fractures des os longs

Les fractures des os longs, quant à elles, existent sous plusieurs formes selon leur position. Elles sont particulièrement compliquées à prendre en charge du fait du poids de l’animal. Elles sont souvent complètes et déplacées.

Elles sont la conséquence d’un traumatisme violent, par exemple une mauvaise réception sur un cross, un accident de réveil chirurgical ou un coup de pied…

Les fractures des phalanges

Credit photo : Classequine ©

Les fractures des phalanges sont fréquentes, notamment chez les chevaux effectuant un travail particulièrement intensif.

Cependant, elles peuvent toucher n’importe quel cheval et à la différence des fractures des os longs, peuvent arriver avec un traumatisme plus modéré.

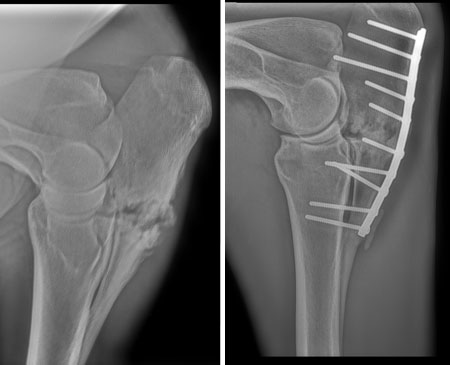

Les fractures du coude

Enfin, les fractures du coude sont relativement fréquentes et sont le plus souvent dues à des accidents ayant lieu au pré.

Chez le poulain, il existe des fractures bien particulières intervenant au niveau de la plaque de croissance, zone non ossifiée au niveau de la métaphyse. Nous ne les développerons pas ici, mais elles suivent des règles similaires aux fractures chez les adultes, la particularité étant la croissance de l’os.

![]()

Quels vont être les signes cliniques permettant de détecter une fracture chez le cheval ?

Il est important de détecter rapidement une fracture qui peut être extrêmement douloureuse, et qui peut gravement endommager les tissus mous environnants.

Une fracture incomplète ou non déplacée, détectée trop tard, peut se transformer en fracture plus grave et plus difficile à traiter.

Le signe clinique le plus fréquemment observé sera une boiterie.

Elle peut être plus ou moins intense selon le type de fracture, cela peut aller jusqu’au cheval ne posant brusquement plus le membre au cours d’un effort, avec un membre penduleux. Parfois la boiterie peut être plus sourde si la fracture est incomplète.

Il est à noter que le traumatisme des tissus mous associé aux fractures dépend de l’énergie de la fracture, de la présence d’esquilles osseuses et de leur mobilité.

A lire aussi : Les abcès de pied chez le cheval

![]()

La prise en charge des fractures chez le cheval

Il peut être particulièrement difficile de gérer un cheval fracturé. Selon le contexte, la gravité de l’atteinte et l’animal lui-même, il faut prendre un certain nombre de précautions et rester particulièrement prudent : n’oubliez pas qu’un animal blessé peut perdre tout repère sous la douleur.

La première chose à faire sera d’éviter de déplacer l’animal tant que le vétérinaire n’a pas posé le diagnostic et le membre correctement immobilisé.

Face à une boiterie aiguë avec suspicion de fracture chez le cheval, le vétérinaire réalisera des radiographies pour objectiver les lésions.

- Si possible, il réalisera les radiographies sans déplacer le cheval.

- Si c’est impossible (pas d’électricité, terrain de concours…), le cheval pourra être déplacé sur quelques mètres après avoir reçu des antidouleurs. S’il faut le transporter en camion, il est plus prudent d’immobiliser le membre pour voyager.

Une fois le diagnostic posé, la prise en charge sera très variable selon le type de fracture.

Traitement conservateur

1) C’est le traitement de choix pour :

2) C’est un traitement envisagé lorsque la chirurgie n’est pas possible pour raisons financières pour les fractures :

Le cheval devra être gardé au repos au box.

- Le cheval recevra pendant quelques jours des anti-inflammatoires, à petites doses pour éviter trop de confort et un appui trop important.

- Selon la localisation et la gravité des lésions, on essaiera d’immobiliser le membre. Pour cela, le vétérinaire pourra choisir de réaliser soit un bandage très épais appelé « Robert Jones », soit un plâtre.

- Pour les fractures au-dessus du carpe pour lesquelles une immobilisation complète est compliquée, le vétérinaire peut recommander d’attacher le cheval pour empêcher qu’il se couche.

- Le vétérinaire fera des radiographies de contrôle tous les mois pour suivre l’évolution.

Il faut prévoir 4 à 5 mois de repos complet pour une bonne cicatrisation osseuse.

Traitement chirurgical

C’est le traitement de choix pour :

C’est un traitement qui peut être envisagé avec un pronostic très réservé afin de tenter d’éviter l’euthanasie, sur certaines fractures déplacées des os longs :

- Fracture déplacée du canon, du radius

Le pronostic vital est très réservé, meilleur sur un petit gabarit (poney, poulain).

Euthanasie du cheval

Malheureusement, elle reste inévitable dans certains cas, notamment pour les fractures des os longs déplacées.

On considère actuellement comme nulles les chances d’un cheval adulte avec fracture déplacée de l’humérus ou du fémur.

En cas de fracture du canon, du radius ou du tibia, les chances sont faibles, chaque cas doit être discuté avec le chirurgien qui prendra le cas en charge et le vétérinaire traitant qui pose le diagnostic et envoie le cheval en clinique.

Fracture de l’humérus d’un cheval ayant entrainé l’euthanasie.

Credit photo : Classequine ©

Les facteurs déterminants

Certains paramètres sont cruciaux dans la détermination des options qui s’offrent au cheval :

Ce dernier paramètre ne doit pas être pris à la légère. En effet, en plus du budget conséquent à prévoir pour une hospitalisation avec chirurgie de fracture, il faudra gérer tout le post-opératoire avec les éventuelles complications.

![]()

- Pour une chirurgie d’ostéosynthèse, il faut en général compter 3000 à 5000€, mais le coût des plâtres et de la convalescence fait souvent monter le prix global.

- En traitement conservateur, en cas de plâtres à changer régulièrement, avec le suivi et les radiographies de contrôle, pendant 3 à 4 mois minimum, il faut bien souvent compter entre 1000 et 2000€.

Tous les intermédiaires sont possibles, et malheureusement même avec de grosses dépenses engagées, cela ne garantit jamais le résultat, surtout dans les cas dits « désespérés ».

Il faut prévoir une convalescence d’environ 6 mois, cela peut être moins pour des fractures « légères », mais parfois jusqu’à un an selon les lésions et la cicatrisation.

Le cheval est enfermé au box, parfois attaché, parfois même hospitalisé et suspendu dans un harnais. La principale complication est la fourbure sur le membre opposé.

En cas de fracture grave, le propriétaire doit être conscient qu’il s’engage pour de longs mois, durant lesquels il ne sera pas toujours facile de voir souffrir son cheval. Le budget doit bien sûr être à la hauteur, mais la question d’argent n’est pas la seule à prendre en compte. Il est parfois dommage de voir des propriétaires faire opérer un cheval, puis ne pas suivre les consignes post-opératoires, réduisant les efforts de l’équipe médicale à zéro.

Pour conclure :

Les fractures chez le cheval restent aujourd’hui un véritable challenge médical. D’origine traumatique le plus souvent, elles sont relativement fréquentes et chaque propriétaire peut un jour y être confronté.

Le pronostic vital est bien souvent engagé, et la prise en charge est complexe, financièrement comme moralement. Cependant, les progrès de la chirurgie vétérinaire, l’évolution des techniques d’ostéosynthèse et la création de nouveaux implants et de plaques de qualité permettent, à l’heure d’aujourd’hui de traiter de plus en plus de fractures chez le cheval. Ainsi les décisions d’euthanasie sont de moins en moins fréquentes.

La prise en charge initiale constitue la clef de voûte de la réussite des traitements, qu’ils soient chirurgicaux ou conservateurs.

La sélection de produits de notre vétérinaire

Références :

- BAILLIU, Diane. « Fractures des os longs chez le cheval : étude bibliographique ». ENVT, 2014.

- BERTONI, Lélia. « Les fractures fréquentes du cheval : module d’enseignement interactif et informatisé ». ENVL, 2008.

- DAUVILLIER, Julie, Salina. « Les fractures de fatigue chez le cheval ». ENVA, 2004.